BMWが次世代技術「ノイエクラッセ」を軸に現行モデルへ大規模な改修(LCI)を進めています。

なかでも注目は、次期3シリーズ・ツーリング(G51=ICE、NA1=EV)が発売されないのではないかという“消滅説”です。

本記事では、事実と噂を切り分け、ノイエクラッセ導入とEV化が与える影響を整理します。

さらに、ツーリング不在が示す戦略的な狙いと、日本市場の受け止め方、代替車種の方向性や投入時期の見通しについても冷静に考えます。

- 販売中止の噂の現状整理:噂の出所と背景を分解し、未確認情報と事実を明確に切り分けます。

- 大規模LCIの本質を解説:LCIの範囲は外観だけでなくHMIやソフト、電動要素まで広範です。

- 電動ワゴンの展望:i3ツーリング構想など、電動化時代のワゴン再定義の可能性を整理。

ノイエクラッセへの大規模LCIが意味するもの

ソフトと電動の刷新を既存車に橋渡しするLCI

ノイエクラッセは、EV最適化の車体設計、効率重視の電動パワートレイン、次世代HMI(Human Machine Interface)や高性能コンピューティングを統合するBMWの次期基盤です。

現在は新世代の量産本格展開に先立ち、既存モデルへ段階的に要素を移植する“大規模LCI(ライフサイクル・インパルス)”が計画されています。

デザインの更新だけでなく、センサー群やソフトウェア、コネクテッド機能、ADAS制御まで見直すため、実質的に“世代跨ぎのアップグレード”として作用します。

3シリーズを含む現行G世代の延命と価値向上を両立しつつ、NA世代への橋渡しを狙うのが狙いです。

車種整理を促す「選択と集中」

この移行は、開発資源と生産設備を次世代に向けて最適配分するプロセスでもあります。

ボディタイプごとの採算性や地域需要、電池パッケージングの制約を精査し、重複や効率の悪い派生を縮小する判断が加速します。

結果として、セダンやSUVの主力を厚くしつつ、販売地域が限られコスト回収が難しい“ワゴン(ツーリング)”は投入延期やスキップの候補になりやすく、G51/NA1の“消滅説”が生まれる土壌になっていると考えられます。

BMWラインナップ再編の背景──EV化と効率化の波

内燃・ハイブリッド・EVの共存が生む複雑さ

BMWは現在、ガソリン車(ICE)、プラグインハイブリッド(PHEV)、そしてEV(BEV)の3種類を同時に展開しています。

この多層構造は市場ごとの需要に柔軟に対応できる一方で、開発コストと生産ラインの効率化に課題を抱えています。

特に欧州連合の排出規制強化により、今後は内燃モデルの販売比率を急速に減らす必要があり、BMWは再編を避けて通れない状況です。

各モデルの採算性を見極めながら、利益率の高いSUVやセダンにリソースを集中する方針が明確になっています。

ノイエクラッセ導入が再編を加速

ノイエクラッセは電動化を前提に設計されているため、従来のプラットフォームを流用することが難しく、既存モデルの多くは段階的な「統廃合」を迫られます。

BMWはこの技術を既存のG世代車にも部分的に適用する計画で、40車種以上が内外装・ソフト面で大幅な改修を受ける予定です。

これは単なるフェイスリフトではなく、将来的な完全電動化への“橋渡し戦略”です。

結果として、開発コストに見合わないボディタイプ、特に欧州限定需要の高いツーリング系は再編の対象となりやすく、G51やNA1が投入されない理由として浮上しているのです。

次期3シリーズ・ツーリング消滅説の発端と拡散

G51およびNA1に関する不確定情報の広がり

2025年秋以降、次期3シリーズ・ツーリングが登場しないのではないかという噂が各国の自動車メディアやファンコミュニティで広がりました。

背景には、ノイエクラッセ導入を前提としたモデル再編や、既存プラットフォームの延命戦略に関する報道が相次いだことがあります。

特に「G51(ガソリン/ハイブリッド)」や「NA1(EV)」というコードネームが言及される中で、「ツーリング型が生産計画に含まれていない」「開発優先度が低下している」といった見方が浮上しました。

これらの情報はいずれも公式発表ではなく、関係者などの業界内部から伝わる未確認情報として扱われています。

ノイエクラッセ移行期の象徴的な噂として

この噂が注目を集めたのは、単なる車種の追加や廃止ではなく、BMW全体の構造的な転換を象徴するテーマとして語られているためです。

ノイエクラッセ技術を中心に据えた新世代モデル群は、EVを主軸とする設計思想を採用しており、既存ボディ形状との整合性が課題となります。

特にワゴンタイプは空力特性やバッテリー配置の面で効率が劣るため、EV化の波に乗りにくいと指摘されています。

こうした背景から「ツーリング消滅説」は単なる噂を超え、BMWの再編方針を読み解く上で象徴的なテーマとして議論されているのです。

現時点では確証は得られていないものの、電動化と効率化の時代においてツーリングという存在が再定義されつつあることは間違いありません。

なぜツーリングだけがリスクを負うのか

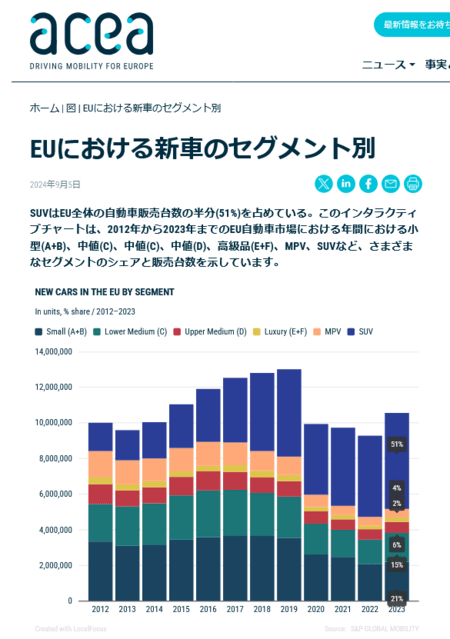

出典:acea.auto「New cars in the EU by segment」より※Google翻訳にて翻訳

出典:acea.auto「New cars in the EU by segment」より※Google翻訳にて翻訳

市場構造の変化と開発リソースの再配分

世界的にSUVが主流となり、従来ツーリングを支持してきた欧州市場でも販売比率が下がっています。

BMWとしては、限られた開発リソースを利益率の高いSUVやセダンに集中させるほうが合理的です。

さらに、ノイエクラッセ以降のモデルでは新しい電動アーキテクチャを採用するため、同じセグメント内で複数のボディタイプを並行開発することが難しくなります。

こうした背景が重なり、ツーリングモデルは再編の中で優先順位を下げざるを得ない立場に置かれています。

これが“3シリーズ・ツーリング発売中止の噂”が生まれる現実的な理由といえるでしょう。

残る可能性──i3ツーリング(NA1)の噂と展望

電動ツーリング復活へのわずかな希望

一部の報道や業界筋では、次期3シリーズ・ツーリングの代替として「i3ツーリング(NA1)」が登場する可能性が語られています。

これは従来のG51ツーリングをベースにした派生ではなく、ノイエクラッセ世代のEV専用プラットフォームを採用した新設計モデルとされています。

開発が進めば、i4やi5の中間に位置する“ミドルサイズの電動ワゴン”としてラインナップを補完する存在になり得ます。

もっとも、現在は開発段階すら公式に確認されておらず、登場時期も2027年以降と見られています。

実現すればBMW初の本格的な電動ツーリングとなり、従来の3シリーズファンにとって大きな節目となるでしょう。

まとめ:ノイエクラッセ化が呼ぶ“選択と集中”の時代

ノイエクラッセ導入はBMWにとって単なる技術革新ではなく、経営資源の再配分を迫る構造転換です。

3シリーズ・ツーリングの販売中止の噂はその象徴的な事例といえます。

ワゴンという実用型ボディは、電動化と効率化の流れの中で再び存在意義を問われています。

今後、i3ツーリングなどの新たな形で復活する可能性も残されていますが、確実なのはBMWが「全方位展開」から「重点集中」へと舵を切ったことです。

ノイエクラッセが本格導入される2026年以降、BMWがどのような選択を下すのか、その動向が注目されます。

Reference:autocar.co.uk

よくある質問(FAQ)

Q1. 次期3シリーズ・ツーリングの「販売中止の噂」とは何ですか?

ノイエクラッセ導入とEV化の加速により、G51(ICE)およびNA1(EV)のツーリングが発売・生産されない可能性があるという未確認情報を指します。現時点で公式発表はなく、あくまで噂段階です。

Q2. 「ノイエクラッセへの大規模改修(LCI)」は何が変わりますか?

外観の小変更にとどまらず、HMIやソフトウエア、ADAS、電動パワートレイン要素などを広範囲に更新します。既存G世代の価値を底上げしつつ、次世代アーキテクチャへの橋渡しを狙います。

Q3. 発売時期や公式発表の見通しはありますか?

次期3シリーズは中期スパンでの投入が見込まれますが、ツーリングの有無や詳細は未確定です。段階的なLCI実施後に正式アナウンスが行われるのが一般的で、現時点では時期・仕様とも流動的と考えるのが妥当です。

Q4. 代替モデルや後継の可能性はありますか?

一部ではi3ツーリング(NA1)構想が取り沙汰されています。ただし開発の公式確認はなく、時期も不透明です。実現すれば電動ワゴンとしてラインアップを補完する可能性があります。

Q5. ユーザーは何に注目すべきですか?

正式発表の有無、LCIの適用範囲、EV系SUV・セダンの配置転換、そしてワゴンの将来像です。技術移行期のため、段階的な仕様変更と再編の流れを追うことが重要です。

コメント