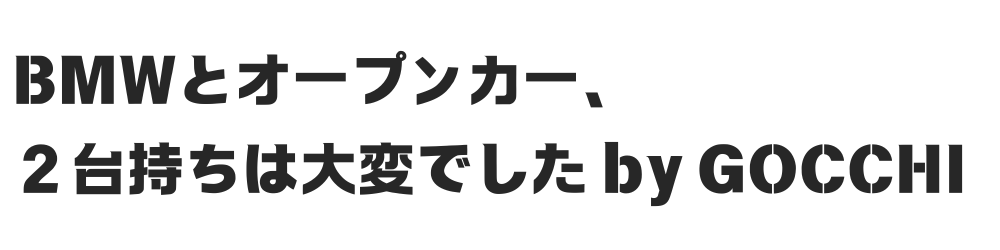

2026年発売予定の新型BMW X5 G65は、

- ガソリン

- ディーゼル

- プラグインハイブリッド(PHV)

- 電気自動車(EV)

- 水素燃料電池

の5方式を想定しています。

移動距離や充電・補給インフラ、維持費やリセールバリューの考え方など、用途ごとに最適解は変わります。

本記事では各方式の特徴をやさしく整理し、日本のユーザー視点で「いま選ぶならどれか」を明確にする判断軸を提示します。

発売時期の見通しにも触れつつ、ライフスタイル別の選択基準を解説します。

- 5つの駆動方式比較:BMW X5 2026 G65のガソリン ディーゼル PHV EV 水素を特長と用途で整理。

- 用途別ベストバイ診断:都市通勤 長距離 牽引など利用場面ごとに最適な方式を提案して選びやすく。

- 発売時期と購入要点:発売時期の見通しに加え航続距離 充電 水素補給 価格 補助金を簡潔に把握。

新型BMW X5 G65の概要

出典:BMWBLOGより

出典:BMWBLOGより

開発コンセプトと基本像

新型X5 G65は、多様な駆動方式を同一モデルで選べる柔軟性を重視した大型SUVです。

快適性と静粛性の強化、運転支援の高度化、デジタル体験の刷新を軸に、長距離移動から日常の街乗りまで幅広い用途を想定しています。

最新の車載ソフトとコネクテッド機能により、地図データや充電ステーション情報の更新、遠隔での機能追加など継続的なアップデートにも対応します。

荷室の実用性と後席の快適性を高め、家族利用やレジャーにも配慮したパッケージを目指します。

プラットフォームと電動化の方向性

電動化を前提とした車体設計を進めつつ、内燃機関モデルも並行して最適化するのがG65の特徴であり、先に発売したX3 G45(iX3)と同様です。

ガソリンとディーゼルはマイルドハイブリッド化を見込み、PHVは実用的なEV走行距離を狙います。

EVは高効率モーターと高エネルギー密度バッテリーの採用が想定され、水素は短時間補給を活かした長距離対応が狙いです。

安全装備やシャシー制御も統合を進め、駆動方式が違っても同等の操縦安定性と乗り味を提供する方針です。

ユーザーは予算、走行環境、インフラ状況、充電・補給の手間を総合して選択できます。

なぜ5つの駆動方式を設定するのか

出典:BMWBLOGより

出典:BMWBLOGより

世界の環境規制とインフラ事情に対応

新型BMW X5 G65がガソリン、ディーゼル、PHV、EV、水素という5つの駆動方式をそろえる最大の理由は、販売先となる国や地域ごとに排出規制とインフラ環境が大きく異なるためです。

欧州ではCO₂排出規制が厳格化しEV化が進む一方、ドイツや北欧では水素社会の実証が拡大しています。

北米はZEV規制が進むものの長距離移動にはガソリンやディーゼルの需要が依然として強く、中国は新エネルギー車優遇政策でEVやPHVが伸びる一方、地方では充電網が未整備な地域もあります。

多様な顧客ニーズに応える柔軟性

X5のユーザーは都市部での短距離移動から長距離の高速巡航、アウトドアでの牽引まで幅広い走行環境を持ちます。

都市部では充電がしやすいEVやPHVが支持され、寒冷地や長距離利用では航続距離に優れるガソリン/ディーゼルが安心です。

スポーツ走行やトーイングではガソリンが高評価を得ます。

多様な駆動方式を並立させることで、BMWは顧客一人ひとりの利用スタイルに最適な選択肢を提供できます。

Neue Klasse戦略と水素の実証的役割

BMWは次世代EV専用のNeue Klasse(ノイエクラッセ)プラットフォームを開発しつつ、既存のCLARプラットフォームを活用することで開発コストを抑え、移行期のリスクを軽減します。

また、iX5 Hydrogenを通じて水素燃料電池車の商用化に向けた実証データを蓄積し、将来のエネルギー多様化に備えています。

このようにX5 G65は、世界規制への適応、顧客ニーズの多様化、次世代技術の検証という三つの目的を同時に達成する戦略的モデルなのです。

5つの駆動方式を徹底比較

ガソリンとディーゼル:熟成された内燃エンジン

ガソリンエンジンは、BMW伝統の直列6気筒B58型をさらに高効率化し、48Vマイルドハイブリッドを組み合わせると見られます。

滑らかな加速と静粛性、燃焼効率の高さが魅力で、高速道路の合流や山道でも余裕の走りを実現します。

給油インフラが整っているため長距離ドライブでも安心です。

ディーゼルはB57型を改良し、強力なトルクと低燃費が持ち味。

とくに長距離高速走行や牽引用途で優位性が際立ちます。

欧州を中心に依然根強い需要があるほか、日本でも年間走行距離が多いユーザーに適しています。

PHV(プラグインハイブリッド):都市走行と遠出を両立

プラグインハイブリッドは、大容量バッテリーを搭載しEV走行距離は100km超を狙うと予想されます。

日常の買い物や通勤は電気のみでこなし、週末の長距離移動ではガソリンを併用できるのが大きな強みです。

自宅充電と急速充電の両方に対応する見込みで、公共充電網が未整備な地域でも不安が少ないのも利点です。

エンジンを持つ分、車両価格はEVより抑えられる可能性があります。

自動車税やエコカー減税、自治体補助金の対象となれば、総コスト面でも有利に働くでしょう。

EV(電気自動車):ゼロエミッションと静粛性

Neue Klasseプラットフォームを活用したX5のEV仕様(iX5)は、1回の充電で600km前後の航続距離を実現する可能性があります。

高出力モーターによる瞬時の加速、走行中の静かさ、CO₂排出ゼロという環境性能が最大の魅力です。

急速充電では約30分で8割程度の充電が可能とされ、都市部の普及が進めば実用性は一層高まります。

ただし車両価格は高めで、冬季の航続距離低下や長距離移動時の充電計画には注意が必要です。

家庭で夜間充電できる環境があるユーザーには最も経済的な選択肢になり得ます。

水素燃料電池:次世代エネルギーの切り札

iX5 Hydrogenに代表される水素燃料電池モデルは、約700kmの航続距離と5分程度の補給時間が見込まれます。

電気で走るため排出ガスは水のみで、EVに近い静粛性と加速性能を備えます。

現状では水素ステーションが都市部中心に限られ、地方ではインフラ不足が課題です。

しかし再生可能エネルギー由来のグリーン水素が普及すれば、長距離ドライブや寒冷地走行で大きな優位を持つ可能性があります。

BMWは量産化に向け、今回のX5 G65で実証データを蓄積し将来の商用化を視野に入れています。

用途別ベストバイと総合まとめ

都市中心の利用にはEVとPHV

日常の通勤や買い物など都市中心の利用なら、EVとPHVが最適です。

EVは夜間充電で燃料代を大幅に抑え、CO₂排出ゼロで環境負荷も少なく済みます。

短時間での急速充電網が整えば遠出も可能です。

自宅充電設備がない場合や週末に長距離ドライブを楽しむユーザーには、ガソリンを併用できるPHVが安心です。

PHVなら日常は電気走行、旅行時はガソリンという柔軟な使い方が可能です。

長距離ドライブや寒冷地にはディーゼルと水素

長距離移動や寒冷地走行が多いユーザーには、燃費とトルク性能に優れたディーゼルが有力候補です。

給油インフラが全国に行き渡り、高速巡航での安定感も大きな魅力です。

水素燃料電池車は、約700kmという長い航続距離と5分程度の補給時間が想定され、寒冷地でもEVより安定した性能を発揮します。

現状では水素ステーションが限られますが、インフラ整備が進めば次世代の長距離用パワートレインとして有力です。

走りを重視するならガソリン

ドライビングプレジャーを重視するユーザーやトレーラー牽引など高出力を必要とする用途では、ガソリンエンジンが依然として優位です。

B58型をベースにした高効率ターボと48Vマイルドハイブリッド化が見込まれ、力強い加速と静粛性を両立します。

総合まとめ

新型BMW X5 G65は、ガソリン、ディーゼル、PHV、EV、水素という5つの駆動方式をそろえることで、地域のエネルギー事情や利用環境に柔軟に対応します。

都市部中心ならEVやPHV、長距離や寒冷地はディーゼルや水素、走り重視ならガソリンと、ユーザーごとのライフスタイルに応じたベストバイが選べます。

多様化する市場とエネルギー環境に適応するこの戦略こそが、X5 G65の最大の魅力です。

Reference:caranddriver.com

よくある質問(FAQ)

Q1. 日本での発売時期はいつ頃ですか?

正式発表は未定ですが2026年投入が有力と見られます。市場や生産計画で導入時期は地域差が出る可能性があり、日本仕様の詳細は続報で確認する必要があります。

Q2. 5つの駆動方式すべてが日本導入されますか?

導入構成は未確定です。需要や法規、インフラの状況により変動します。ガソリンとPHVは導入可能性が高く、ディーゼルは限定的、水素は実証的な少量展開にとどまる見込みがあります。

Q3. 航続距離や補給時間の目安は?

EVは1充電あたり約600km想定、水素は補給約5分で約700kmが目安。PHVはEV走行が100km超を狙い、長距離はエンジン併用。ディーゼルは長距離低燃費、ガソリンは標準的な航続を想定します。

Q4. 価格帯はどの方式が有利ですか?

一般にEVと水素は高め、PHVは中間、ガソリンとディーゼルは比較的抑えめになりやすい傾向です。為替、装備、補助金・減税の有無で実質負担は大きく変わるため総コストで比較してください。

Q5. どの駆動方式を選べばよいですか?

都市中心ならEVまたはPHV、長距離や寒冷地はディーゼルや水素、走りと牽引重視ならガソリンが目安です。自宅充電環境、走行距離、地域インフラ、補助金の条件を総合判断してください。

コメント